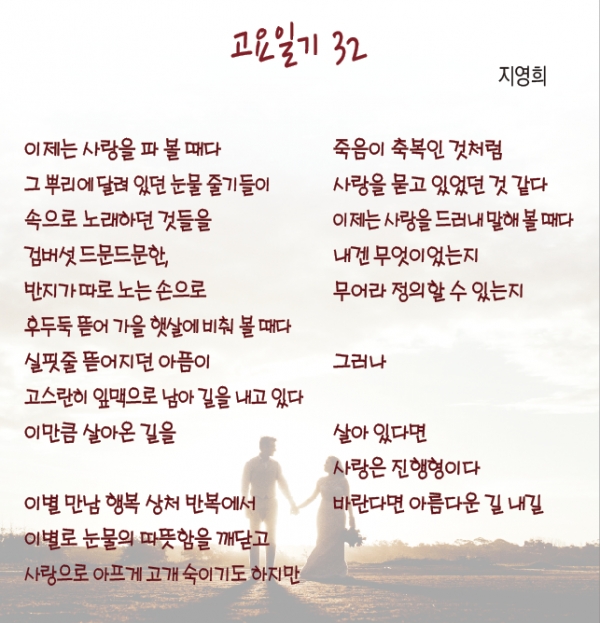

사랑은 보이는 걸까, 아니면 감춰진 걸까, 그것도 아니면 떳떳하게 공개하는 것일까. 우리의 삶이 아름다운 것은 사랑이 있기 때문이고 그 아름다움으로 활기를 찾는다는 것은 부정하지 못한다. 설사 내가 죽는다 해도 사랑을 위해서라면 기꺼이 수긍하고 억압된 고난의 세월도 오직 사랑으로 버텨낸다. 그러나 마음속 깊이 간직한 사랑을 보여줄 수가 있는 것인가. 보이지 않는 영혼과 같다. 사람의 삶에 절대적인 사랑이지만 만약 보이는 것이라면 그 순간 사랑은 존재가치를 잃는다. 뇌의 움직임에 극한 된 영체이기 때문이다. 그래서 사랑은 자유다. 아픔을 품는 자유, 풀려 있으나 보이지 않는 끈에 묶인 자유, 사람이 풀 수 없는 존재 그게 사랑이다. 최고봉인 히말라야를 넘나드는 사람, 전 인류를 핍박으로 몰아친 영웅, 국가의 운명을 자기 혼자 짊어진 지도자들도 오직 사랑 하나에 죽고 살았다. 더구나 혼자서 품고 아무도 몰래 앓아야 하는 사랑은 한 사람의 평범함을 일시에 용감무쌍의 전사로 만든다. 지영희 시인은 고요 일기를 제목으로 하여 연작시를 쓰고 있다. 이 작품이 사랑의 정의를 잘 나타낸 것으로 보인다. 어느 대상을 향해 전부를 불태웠으나 그 대상은 사실을 모른다. 밤낮없이 꿈에서도 사랑의 전부를 줬으나 결실이 없이 끝내는 마지막 지점에 도달하였다. 사랑을 뒤돌아볼 때가 된 것이다. 반지가 헐거워지고 검버섯이 핀 손을 햇살에 비춰볼 때다. 이별 만남 행복 상처의 반복으로 길을 걸었으나 이제 아픔만 남아 죽음이 축복인 것처럼 사랑을 묻는다. 아직도 정의하지 못하는 자신의 숨겨진 사랑, 그러나 아직도 진행형으로 멈출 수가 없다. 사랑은 그런 거다. 아는 순간부터 끝나는 그날까지 쉬지 않고 진행된다. 시인이 말하는 사랑의 정의는 바로 그것이다.